Missionari ad alta fedeltà

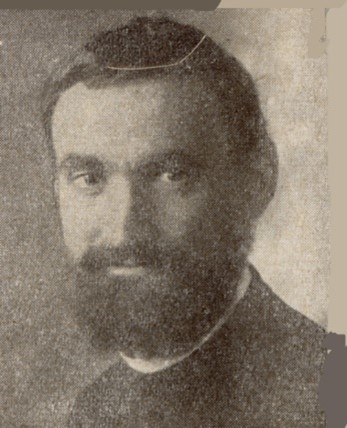

ALBERTONE P. PIETRO PAOLO (1894 - 1929)

- Dettagli

- Scritto da P. Pietro Trabucco

Un giovane torinese sogna la missione

Mentre il Canonico Allamano stava progettando l’apertura di un Seminario per accogliere giovani studenti aspiranti missionari che alimentassero poi le file dei chierici dell’Istituto da lui fondato nel 1901, gli si presentava un giovane desideroso di offrire la sua opera in servizio delle missioni.

Il santo sacerdote accoglieva benevolmente quel giovane quindicenne, lo interrogava sulle condizioni di famiglia, sugli studi compiuti e sentito che il suo nome era Pierino, gli diceva: « Tu sei Pierino... allora tu dovrai essere la prima pietra del seminario che la Consolata vuole qui, in Torino ». E Pietro Paolo Albertone fu il primo studente, primo religioso, primo sacerdote e missionario di questa nuova fondazione missionaria che era l’Istituto Missioni Consolata.

Pietro Paolo Albertone nacque a Torino il 3 gennaio 1894. Proveniente direttamente dalla famiglia, il 2 novembre 1908 entrò nel Collegio degli aspiranti missionari – che più tardi sarà chiamato Piccolo Seminario S. Paolo - che il Can. Allamano apriva in quel giorno alla “Consolatina”.

Avendo già compiuto le scuole tecniche presso i Fratelli delle Scuole Cristiane, Pietro Paolo fu in grado di superare le classi ginnasiali in soli tre anni, e il 1° ottobre 1911 poteva vestire l’abito talare. Alla funzione era officiante il Fondatore stesso che, pronunciando parole di occasione, non nascose la sua commozione: « Questo primo chierico del Collegio è il primo frutto di un albero che dovrà portare molti altri frutti al nostro Istituto e alle nostre Missioni».

A termine dell’anno di Noviziato, in cui il giovane Chierico Albertone dovette lavorare non poco per domane il suo carattere focoso e così rendersi adatto alla convivenza comunitaria, il 1° ottobre 1913 emise la Professione Religiosa. Durante i suoi studi teologici si apre il conflitto Italo-Austriaco e nel 1915 anche il nostro Chierico venne chiamato per il servizio militare. Tuttavia, dopo vari controlli circa la sua salute, fu definitivamente congedato per una borsite prerotula bilaterale.

Sacerdote missionario

Albertone Pietro poté così continuare regolarmente i suoi studi e prestare il suo valido aiuto nell’insegnamento agli allievi e nei lavori della casa rimasta ormai vuota per la mobilitazione di molti dei suoi membri.

Poco dopo la sua ordinazione sacerdotale avvenuta il 22 dicembre 1917, ebbe l’incarico di Vice Maestro dei novizi, che tenne dall’inizio del 1918 al febbraio 1920. In quel tempo imparò pure la stenografia che gli avrebbe facilitato la registrazione delle preziose conferenze che Giuseppe Allamano teneva settimanalmente ai candidati missionari. Come vicemaestro si distinse per le sue istruzioni sode e vive, com’era tutta la sua predicazione, e per il suo metodo forte e soave con cui inculcava ai novizi gli insegnamenti del Fondatore.

Il Padre B. Durando che gli fu suddito attestò al riguardo: « Padre Albertone comprendeva molto bene i nostri caratteri e sapeva affiatarsi con tutti... attirandosi la confidenza generale».

Il 21 febbraio 1920, destinato finalmente alle Missioni, poté partire per il Kenya. Alla stazione di Porta Nuova, il Fondatore lo salutava commosso: “Parti, parti, solo per poco… poi ti chiamerò a Torino”. Cosa volesse significare l’Allamano con quelle parole, P. Albertone non lo capì subito. Lo comprenderà pochi anni dopo quando, ammalato, fu costretto al rientro a Torino.

Arrivato a Nyeri a fine marzo, P. Paolo (così volle essere chiamato in Africa, utilizzando il suo secondo nome che gli ricordava l’apostolo delle genti) vi rimase fino al luglio dello stesso anno. Inviato a Meru, venne nominato superiore di Egoji, compiendo in quella missione un tirocinio estremamente duro. Nessun cristiano, montanari dai costumi atavici, in altre parole, terreno vergine da essere dissodato dai nuovi missionari. Nonostante le innumerevoli iniziative a favore della popolazione e gli estenuanti viaggi su e giù per quelle verdi colline, la gente non si apriva alla sua predicazione evangelica ed egli non ebbe il conforto di una sola conversione.

Con l’arrivo nel Meru di nuovi rinforzi missionari, P. Albertone nel gennaio 1922, venne scelto da Mons. Filippo Perlo a far parte della prima spedizione di missionari della Consolata con destinazione Iringa. Inviato assieme a P. Cavallo nella zona di Ulanga, svolse la sua attività in varie missioni abbandonate dai Benedettini tedeschi a causa del primo conflitto mondiale. Ricordiamo Njombe, Sangi, Merera. Profuse il suo ardore apostolico soprattutto nella fondazione della missione di Taveta, dedicandola alla SS. Consolata, e tra mille difficoltà la portò ad un buon sviluppo. La sua strategia mirava a prendersi cura dei giovani e così attirarli alla fede cristiana attraverso una fitta rete di scuole. Poté aprirne 50 in tutto il territorio della missione con uno stuolo di circa 5000 allievi. Tra questi sceglieva i migliori per istruirli nella fede cristiana.

Istruzioni e catechesi ai catecumeni e ai battezzati, cura dei malati, attenzione alle scuole, lavoro manuale per la cura e il sostentamento della missione, visita alle comunità cristiane periferiche, cura dei catechisti costituivano l’ossatura delle sue giornate missionarie.

P. Oggè, che fu compagno di missione, così descrive la cura pastorale di P. Paolo per la sua gente: “Conosceva le sue pecorelle ad una ad una, le curava tutte direttamente, sembrava ne volesse contare i capelli. S’informava dei loro malucci e delle loro debolezze; li confessava, li medicava. Nessuna piega era inesplorata dal loro ‘Baba’. Tutto gli era manifesto, quando avevano un lutto e gli non reggeva ed al cimitero piangeva con loro liberamente. Quando qualcuno si ammalava, era anche capace di privarsi dell’unica scatola di latte condensato per preparare una tazzetta al suo infermo. Tutti avevano diritto di disturbarlo giorno e notte. Non aveva orario per confessare i suoi cristiani. Anche sulla veranda li ascoltava e assolveva” (P. E. Oggè, “Cacciatore di leoni e di anime”, p. 112).

Nel settembre del 1929, in seguito a gravi disturbi di salute e a causa di un esaurimento generale, P. Paolo venne rimpatriato. Accompagnato da P. Sciolla, riprese la via del mare verso la sospirata Casa Madre dopo una presenza in Africa di sette anni. Gli rimanevano pochi mesi di vita a Torino. Chiuse la sua attivissima giornata terrena il 30 novembre dello stesso anno, circondato da confratelli. Riposa nell’Ossario dell’Istituto nel cimitero di Torino.

Vita apostolica e spiritualità missionaria

P. Albertone aveva una natura ardente, ma non meno sensibile, e una intelligenza aperta. Di lui il Fratel Teodoreto delle Scuole Cristiane, che lo ebbe allievo alle Scuole Tecniche, aveva detto: «L’Albertone fu forse il migliore dei miei alunni... farà gran bene nel vostro Istituto ».

Dotato di memoria straordinaria seppe potenziarla con la sua ferrea volontà: « Se avrò qualche minuto di tempo libero - si era proposto - studierò qualche parola di inglese, o qualche versetto di S. Paolo, e mi guarderò dal passare anche il minimo spazio di tempo in ozio ». Poté così imparare a memoria il piccolo dizionario inglese del Gray di circa 400 pagine, molte lettere di S. Paolo e altri brani dei Libri Sacri che, in edizione di piccolo formato di una dozzina di volumi, aveva sempre a portata di mano.

Per questo studio della S. Scrittura e la lettura assidua dei Santi Padri, interrogato a scuola di Teologia Dogmatica, era sempre pronto a dimostrare le tesi anche con citazioni extra testo.

« Quando giunse a Tetu (Kenya) - attestò P. Panelatti - P. Albertone studiò materialmente una predica in kikuyu compostagli dal P. Cravero e la recitò perfettamente, e all’Iringa, con l’apprendere giornalmente 50 parole di swahili, riuscì dopo 15 giorni a fare la sua prima predica ».

P. Albertone compilò l’opera « Praeparationes ad Sanctam Comunionem » edita nel 1920 dalla Tipografia Marietti; la « Biografia del P. Umberto Costa » rimasta in veste dattilografata; i resoconti in più volumi dattilografati delle Conferenze del Padre Fondatore, rendendosi altamente benemerito per averci tramandato i suoi preziosi insegnamenti; cooperò col P. Sales alla raccolta dei pensieri per le Visite della Comunità al SS. Sacramento. Durante il primo conflitto mondiale fu vicino ai Confratelli mobilitati, con la sua corrispondenza e col curare i primi « Da Casa Madre » poligrafati. Sempre attivo e intraprendente in Italia, non lo fu meno in Missione.

Il P. Emilio Oggè nel suo volume « Cacciatore di leoni e di anime » ci descrive egregiamente come P. Albertone, suo compagno di lavoro, abbia imitato l’Apostolo delle Genti che aveva fin dagli anni di formazione preso a suo modello, studiandone con amore e assiduità la dottrina, e facendosi chiamare con il nome di Paolo per ricordarsi il proposito che aveva fatto di rendersi degno del suo grande Protettore. Operaio instancabile, svolse la sua attività in un paese caldo e malsano, ma bello per lui, perché vigna del Signore. Incurante delle febbri che lo privavano delle forze, compì frequenti viaggi in visita ai cristiani e catecumeni sparsi per il vasto territorio; costruì la sua missione di Taveta, e le scuole cappelle, lavorando di persona; andò a caccia per trovare i mezzi di finanziamento alle sue opere; curò soprattutto i suoi cristiani che voleva convinti e praticanti.

Fin dal suo ingresso nel Seminario S. Paolo, il giovane Albertone attese con impegno al suo dovere e fece sacrifici per la conversione del babbo che non era praticante; ma capace, come si sentiva, a tutto, si mostrava talora autoritario e superbietto con i compagni.

L’occhio paterno e vigile del Fondatore, che amava l’Albertone per la sua prontezza e vivacità di spirito, per la sua giovialità franca e la sua tenace volontà di lotta, seguiva con attenzione il giovane aspirante missionario; e un giorno lo riprese a dovere: « Se vai avanti così non diventerai un piccolo S. Paolo, ma un piccolo Lutero. Guai a te! guai a te se non ti correggi! Sei un superbo, un superbo, un superbo ».

Spronato dal monito paterno, Pietro Albertone, allora novizio, senza perdere il suo brio e la sua allegria, iniziò - e continuò poi per tutta la vita - una lotta decisa per vincere la superbia. Non contento del « juge martyrium » della vita comune, si castigava con mortificazioni volontarie quando si accorgeva di non essere stato fedele ai suoi propositi, e sollecitava l’aiuto dei compagni per essere corretto su quanto poteva sfuggire al suo controllo: « Mi faccia la carità - diceva al confratello Sandrone - di farmi notare tutti i difetti che riscontra nel mio operato, lo faccia senza reticenze ». Ricevuta la correzione rispondeva: « La sua osservazione di oggi mi è giunta come una sferzata, e l’ho sentita forte perché sono superbo, ma mi ha fatto molto bene. La ringrazio e mi continui questa carità ».

Conscio che da Dio proviene la grazia del « Volere » e del « Fare » e che senza di lui nulla possiamo realizzare, coltivava lo spirito di preghiera, specie la devozione a Gesù Sacramentato ed alla Madonna Consolata, sua arma per riportare vittoria su se stesso e per ottenere successi nell’apostolato: «Dunque pregate - egli scriveva dal suo campo di lavoro ai Novizi in Casa Madre - quando pregate fatevi pure l’idea di una cosa molto concreta, molto certa, perché noi vi assicuriamo di constatare quotidianamente che è la grazia a lavorare le anime e non i nostri sudori »... « Fortunato colui che può aggirarsi attorno al Tabernacolo come una farfalla ». Dal Padre Fondatore aveva ottenuto il permesso di fare il voto del più perfetto, e quello di povertà assoluta e, in certe circostanze, penitenze corporali. Le aveva praticate in patria e le continuò in missione.

Un giorno P. Albertone aveva chiamato a sé un suo battezzato restio a rimettersi sulla buona via abbandonata. « Vedo che non vuoi emendarti! - gli disse. - Per me sei morto! e quindi metto qui accanto al tuo nome sul registro di battesimo la croce, segno di tua morte ». « Non mettere quel segno, mi emenderò » rispose pentito quel cristiano. La risposta ed il proposito di questo sviato a che si doveva?

I Padri Cappuccini, che successero ai Missionari della Consolata nella Missione di Taveta e nella sua succursale di Sangi, ove aveva lavorato P. Albertone, trovarono ottimi cristiani, veramente solidi, e ne chiedevano la ragione ai nostri missionari. Tra questi è risaputo che quando qualche cristiano non compiva il suo dovere e ogni azione pareva vana, P. Albertone si ritirava in camera e si dava la disciplina. Batteva la via che seguono i Santi per convertire le anime.

P. Albertone apprezzò grandemente la sua vocazione missionaria e la vita di apostolato: « Quale grande felicità per noi missionari è lavorare per un ideale divino: il Regno di Dio e la gloria della SS. Consolata! », scriveva ai Confratelli di Casa Madre. Stimava perso anche un momento di sollievo se era a detrimento del suo lavoro di ministero. Invitato a tralasciare una volta tanto la scuola di catechismo per un po’ di svago in compagnia di un confratello che gli aveva fatto visita: «No, no, - rispondeva - mi lasci fare, caro Padre, se non faccio il catechismo mi pare di perdere una giornata intera ».

Molti altri aspetti si potrebbero ancora ricordare della sua personalità e del suo stile missionario che la biografia ci ha abbondantemente tramandato. Un accenno ancora al suo filiale affetto al Padre Fondatore. Al Canonico Allamano il P. Albertone era affezionatissimo; già sacerdote gli scriveva: « ...Oh! Sig. Rettore, non ci vedo a scrivere perché le lacrime mi velano gli occhi. Vorrei poterle mostrare proprio che Le voglio bene, e che mi struggo dal desiderio di dimostrarglielo coi fatti!... Voglio essere suo figlio, interamente... amarla di più di tutti i miei confratelli... ».

Amava pure la Casa Madre, la Casa della sua santificazione, e quando per suo desiderio vi venne trasportato dall’Ospedale Martini, ove era stato ricoverato al suo rimpatrio, « Oh! la Casa Madre - disse entrando nel cortile, in lettiga - Oh! la mia Casa Madre » ed i suoi occhi si riempirono di lacrime di gioia: « Oh! finalmente sono a Casa mia ».

Dalla Casa sua terrena, P. Albertone intonò il salmo « Laetatus sum » per spiccare il volo per la vera Casa, il Cielo. Poteva veramente godere per la sua bella ed operosa giornata e dire con il suo Apostolo prediletto: «Ho combattuto il buon combattimento, ho compiuto la mia missione, ho conservato la fede; non mi resta che ricevere la corona della giustizia, che darà a me in quel giorno il Signore, il Giusto Giudice» (2 Tim. 4, 7-8).