FR. BENEDETTO FALDA RACCONTA

- Dettagli

- Scritto da Fr. Benedetto Falda, IMC

Fr. Benedetto Falda racconta come é stato coinvolto dall'Allamano

«SENTA, PADRE, IO SONO MECCANICO»

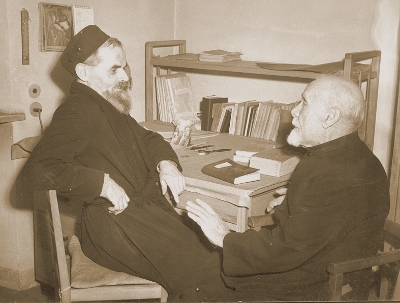

Fr. Benedetto Falda (1882-1969) può considerarsi a ragione il primo e il modello dei fratelli coadiutori missionari della Consolata, maturato secondo i desideri e gli insegnamenti del Fondatore, del quale fu uno dei beniamini. Giovane assai vivace ed estroverso, dopo un incontro con il Fondatore scoprì la propria vocazione missionaria. Entrò nell’Istituto nel 1903 e, nello stesso anno, partì per il Kenya, dove lavorò fino al 1940, anno del suo rimpatrio definitivo.

Fr. Benedetto ha lasciato due grossi volumi di oltre 700 pagine dattiloscritte, intitolati “Memorie di vita missionaria del coadiutore Falda Benedetto IMC – 1901 Kenya 1961, che dedicò agli allievi coadiutori. Le pagine sono documentate da numerose fotografie e ritagli di giornale, tenute insieme da una rilegatura piuttosto artigianale, ma solida. L’italiano è piuttosto alla buona, proprio di chi è abituato esprimersi più in dialetto piemontese o in lingue indigene che nell’idioma di Dante, con periodi molto lunghi, intercalati da una punteggiatura discutibile.

Da questi due volumi, che sono miniere di notizie missionarie di prima mano, raccontate con l’entusiasmo di un missionario vero ed appassionato, stralciamo alcuni passaggi che riguardano la vocazione missionaria del protagonista, nella quale ha avuto grande parte il nostro Fondatore. Per non snaturare la spontaneità dello scritto, conserviamo immutato lo stile e non ci permettiamo ritocchi di ortografia,

IL PRIMO INCONTRO

Incominciamo dal primo incontro con l’Allamano alla stazione di Porta Nuova, Torino, l’8 maggio 1902, giorno della partenza dei primi quattro missionari della Consolata, due sacerdoti e due coadiutori laici, uno dei quali era Luigi Falda, fratello di Benedetto: «Alla stazione mi trovai presente, benché non condividessi il loro entusiasmo, però nel dividermi da mio fratelli che partiva per l’ignoto, fu per me commovente. Il R. Canonico, dopo aver benedetto i partenti, vedendomi commosso, disse a mio fratelli Luigi: “perché non ti può imitare?”. Fu un felice pronostico per me. Undici mesi dopo lo raggiungevo in Africa» (vol. I, pp. 16-17).

Dopo aver narrato le vicende in Kenya dei primi quattro e la loro sistemazione a Thuthu, villaggio del capo Karoli, continua: «Da mio fratello ebbimo solo una lettere da Zanzibar, in cui manifestava tutta la sua gioia per essere arrivato in Africa, poi silenzio! Quando mio fratello si trovava ancora in Corso Duca di Genova (sede della prima casa madre, detta “Consolatina”), mi ero recato qualche volta a trovarlo, ma la sua vita mi sembrava tanto scialba e monotona, che francamente non comprendevo come lui avesse potuto adattarvisi. Per conto mio fui allevato in una famiglia cristiana e praticante, anzi, fin dall’età di otto anni frequentai l’oratorio di S. Filippo Neri e fino all’età di sedici anni fui molto osservante, assiduo alla scuola di canto e di recitazione. Ma il lavorare nelle officine meccaniche, dove è usuale il turpiloquio e la bestemmia, agì molto sul mio spirito in modo malefico, facilitato dal mio grande amore per i divertimenti e per la danza». (vol. I, p. 21) […].

LA VOCE MISTERIOSA

«Una domenica di novembre, avevo perduto l’appuntamento coi miei amici e pensai di recarmi all’Istituto per vedere se fossero arrivate notizie dall’Africa. Volle fortuna che proprio là si trovasse il Ven. Fondatore Can. Allamano, il quale mi ricevette come un’antica conoscenza e mi introdusse nel parlatorio, dicendomi che proprio in quei giorni erano (Vol. I, p. 22) arrivate lettere e fotografie dal Kenya e me le fece vedere, illustrandone i particolari coi suoi entusiastici commenti!

Così appresi che i Missionari si trovavano colà, assolutamente privi di ogni mezzo di comunicazione, tranne i portatori. Non vi erano né ponti e né strade e la ferrovia si trovava 200 km lontana. Ma vi erano meravigliose foreste, ricche dei più pregiati alberi di mogano, altissimi “sandalo” ed enormi cedri e piante conifere. Invece, mancava assolutamente, pel momento almeno, la pietra da taglio e buona argilla. Si era perciò deciso di inviare colà una sega idraulica, perché l’acqua non mancava dai vicini torrenti e poteva fornire forza sufficiente, date le numerose cascate, per la costruzione di case prefabbricate e fornire le Missioni. […].

La conclusione era di inviare colla segheria, un buon meccanico che se assumesse l’andamento, anche come laico esterno, pagato. Quell’intervista fu per me una rivelazione. Quelle fotografie su cui si vedevano negri nei loro primitivi costumi, quegli orizzonti illuminati dal sole equatoriale che imprimeva una novella vita a quelle fotografie e soprattutto il paterno accoglimento di quell’amabile Sacerdote che mi parlava con tanto entusiasmo di quell’opera a cui si era votato, benché oppresso da tante occupazioni e che, pur non conoscendomi, si intratteneva con me come un amico, la sua parola calda e avvincente che mi affascinava, sconvolse in poco tempo quell’avversione che nutrivo verso i preti.

Avevo fino allora seguito con giovanile entusiasmo le teorie che correvano fra gli operai per mezzo di una propaganda che entusiasmava i giovani. Era vero, […] la propaganda cercava di allontanare i giovani dalla Chiesa e dai Sacerdoti, pei quali si finiva per concepire un odio anche alla talare che li rivestiva, schernendoli colla stampa blasfema e oscena!

Qui invece trovavo un’anima che si era votata per un ideale che l’egoismo umano non conosceva e non poteva concepire. Tutto l’insieme mi avvinse in tal modo che mi sentivo già legato a quella sacra causa e mi sentii spinto a fare la grande domanda! Senta, Padre, gli dissi, io sono meccanico, ha quasi ventun anni, dovrei essere presto soldato, sentii che i membri dell’Istituto sono esenti dal servizio militare, d’altronde ho già mio fratello colà, se crede; io mi sento disposto ad assumere il posto (vol. I, p. 23) di meccanico che abbisognate!

Il santo Canonico mi guardò col suo sorriso buono, poi colla sua calma, posandomi una mano sulla spalla, mi disse: Bravo, mi pare che ci intenderemo, ci pensi bene e poi venga a trovarmi alla Consolata. Ma senta, signor Canonico, io intendo entrare nell’Istituto come membro, non come salariato! Allora il Santo Fondatore mi avvolse con uno dei suoi, direi celestiali sorrisi e mi disse, faccia una novena alla Consolata che disponga Lei per il suo bene, intanto io lo considero già fin d’ora uno dei nostri, e col suo signorile e dignitoso contegno mi accompagnò fino alla porta».

NON PIÙ COME PRIMA

«All’indomani ritornai al mio lavoro, ma con la mente assolutamente assorta e volta a quel che avevo visto e udito il giorno prima. Mi vedevo già in mezzo alle foreste, circondato da indigeni a cui avrei insegnato a lavorare, ecc. Il buon Canonico mi aveva pur detto di pregare e per quanto mi sforzassi a mormorare un’Ave Maria, non potevo assolutamente. […]. All’indomani, dopo una giornata di angustie per sentirmi inabile a pregare e perciò inabile a diventare un buon Missionario, mi recai alla sera a bussare alla porta del buon Canonico come mi aveva lui stesso suggerito. Lo trovai occupatissimo alla sua scrivania, ma mi ricevette come se nulla avesse da fare! Gli esposi candidamente il mio caso, sicuro che mi avrebbe rimandato, come indegno di appartenere alla sua famiglia, inabile come ero a formulare una preghiera. Invece il buon Padre ebbe per me solo un sorriso paterno! Non vi era nulla di rigorosi in lui. Non sono le parole, mi disse, che il Signore gradisce di più, ma vuole il tuo cuore, offrilo a Lui e anche alla sua Madre Santissima., interamente, tutti i giorni e non riprendilo e poi sta tranquillo.

Dopo otto giorni avevo aggiustato ogni cosa coi miei genitori e col principale e il sei Dicembre entravo nell’Istituto. Il buon Canonico mi abbracciò commosso e il suo bacio paterno si posò sulla mia fronte a suggello del patto concluso. Ero diventato suo figlio e membro della sua famiglia» (vol. I, p. 24).

Dopo aver narrato la vita che si conduceva nella casa madre, fr. Benedetto continua: «Alla Domenica poi era tutto per i suoi figli. Giungeva per i Santi Vespri e dopo la S. Benedizione si recava nel salone, o tempo permettendolo in giardino e là ci voleva tutti attorno a sé. La sua Conferenza non aveva nulla di cattedratico o di rigido, ma era il Padre che, seduto in mezzo ai suoi figli, che voleva ben vicini, specialmente i Coadiutori, ci parlava alla buona. Erano consigli detti quasi all’orecchio, ma che restavano impressi nell’animo e ci imbeveva del suo spirito! Non voleva mortificazioni speciali ma rettitudine e sincerità. […]. Così si ascoltava senza fatica quegli insegnamenti che sgorgavano piano, ma fluenti dal suo labbro paterno!

Alla fine della Conferenza, faceva portare una bottiglia di vino scelto (vol. I, p. 26) e distribuiva a ciascuno dei biscotti (che veramente i benefattori gli regalavano per il suo stomaco delicato) poi si alzava e dopo una visita al SS. Sacramento lo si accompagnava tutti assieme fino al cancello della palazzina ed ancora volevamo trattenerlo e dilungare di un altro po’ la gioia di udire la sua voce così paterna e suasiva che ci lasciava in cuore una pace ed una volontà, come una passione di mettere in pratica i suoi insegnamenti e dimostrargli coi fatti quanto era profondo il nostro amore figliale. Un chierico lo accompagnava al tramvay ed un giorno che toccò a me l’onore di accompagnarlo, ad una svolta mi congedò dicendomi: Proseguo a piedi, così risparmio due soldi che sono della Provvidenza! Dopo di allora ebbi scrupolo a spendere il denaro, che egli chiamava della Provvidenza ed erano elemosine dei benefattori, alle volte poverissimi!» (vol. I, p. 27).

ALLA VIGIGLIA DELLA PARTENZA

«Pochi giorni prima della partenza per le Missioni il Fondatore mi diede il permesso i passare qualche giorno a casa colla famiglia. Veramente io abitavo a Torino e poco distante dal Santuario., ma nel congedarmi mi porse una busta da consegnare alla mamma. In questa vi era una somma di denaro per le eventuali spese per la mia permanenza a casa. All’indomani, dopo la Santa Messa al Santuario salii alla sua camera per porgergli i ringraziamenti dei miei genitori, ed alla mia osservazione che era stato troppo generoso con quel dono, egli argutamente mi rispose: Vedi, ora sei mio figlio ed io non ho alcun diritto di mandarti a casa a spese dei tuoi genitori. Ma sotto quell’arguzia, quanta finezza di un padre, prudente e disinteressato!

Volle ancora darmi una lezione sulla povertà. Alla vigilia della partenza, mi disse di consegnare alla mamma tutto il denaro che mi rimaneva in proprio perché così voleva che partissi completamente staccato da tutto quello che era personale! Ed infatti in tanti anni di mia permanenza in Missione, mai ebbi bisogni di alcuna cosa in particolare, ma tutto mi venne sempre provvisto largamente dalla Congregazione». (vol. I, p. 29).

PARTENZA

«In quella sera d’aprile 24 del 1903 i viaggiatori della stazione di Porta Nuova sostavano ammirati al vedere quel gruppo di Religiosi che, in ginocchio, sotto alla pensilina, facevano corona attorno ad un venerando Sacerdote che alzava la sua mano benedicente, sul capo dei figli a cui aveva dato per viatico, come difesa ed aiuto per il lungo viaggio la formola: Purezza e Sacrificio e l’augurio arrivederci in cielo. […]. Dopo gli ultimi sventolio dei fazzoletti dai finestrini del treno, ci trovammo ognuno di noi coi nostri pensieri pei nostro cari. Seppimo poi che il nostro caro Padre Can. Allamano era ritornato a casa e si era rinchiuso nella sua stanza perché la delicata sua salute lo faceva soffrire per il doloroso distacco». (vol. I, p. 33).