L'ALLAMANO: «UOMO PER L’AFRICA» SECONDO P. G. BONZANINO

- Dettagli

- Scritto da P. Giovanni Bonzanino, IMC

P. GIOVANNI BONZANINO, IMC

P. GIOVANNI BONZANINO, IMC

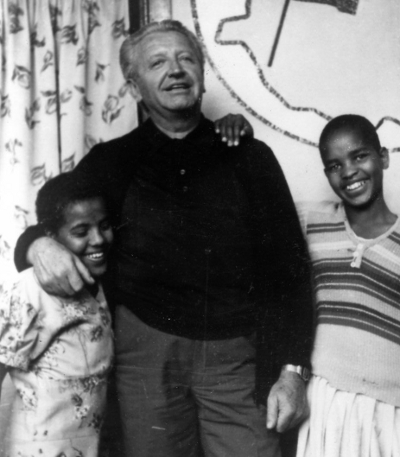

P. Giovanni Bolzanino (1927-1983) è uno dei missionari che non hanno conosciuto di persona l’Allamano, ma che sono stati capaci di penetrare molto bene nel suo spirito. Da come ne parlava e soprattutto da come ne scriveva, sembrava che tra lui e il Fondatore si fosse creata una profonda familiarità. Morì improvvisamente a 56 anni, nel pieno del suo servizio missionario in Etiopia.

Entrato nell’Istituto all’età di 18 anni, proveniente dal seminario di Biella, fu ordinato sacerdote nel 1953 e, appena un anno dopo, partì per il Kenya. Nella diocesi di Meru svolse varie attività apostoliche e fu responsabile dell’Azione Cattolica. Trasferito a Gimma, in Etiopia nel 1975, fu preside della scuola, responsabile del gruppo di missionari e presidente della Conferenza dei Religiosi. Ecco come lo ha descritto un confratello che è vissuto con lui: «Evangelizzatore-vulcano di attività e iniziative; intelligenza brillante, passione infuocata per la missione che riteneva l’identità profonda di ogni sacerdote, anzi di ogni cristiano chiamato a dare il proprio contributo per la costruzione del Regno. Sapeva cogliere la realtà delle situazioni e delle persone. Intuiva al volo i problemi e i mezzi per risolverli. Per questo il suo apostolato operò meraviglie».

Una dote straordinaria di p. Bolzanino è stata quella dello scrittore. La sua penna era fluida e attraente. Pur impegnato in mille attività, sapeva trovare il tempo, nelle lunghe serate e anche di notte, per scrivere articoli e libri sulla missione. E l’Allamano entrava con spontaneità nel suo discorso. Uno di questi scritti è un volumetto pubblicato nel 1977, tutto dedicato all’Allamano, dal titolo “Un uomo per l’Africa”. Leggendolo, impressiona constatare come questo missionario abbia saputo vivere la sua missione alla luce dell’insegnamento dell’Allamano. Sembra che sia stato capace di rileggere la realtà nella quale viveva partendo sempre dal punto di vista del Fondatore, come se si confrontasse costantemente con lui. Per comprendere questo atteggiamento di p. Bolzanino, merita leggere alcuni tratti del capitolo intitolato “I cinque pilastri”.

«Quello che la Chiesa ha creato in Africa è la coscienza dell’uomo che trascende barriere di razza e di colore, perché sull’amore di Dio e del prossimo. La storia del nazionalismo africano sarebbe incompleta se fosse ignorato l’apporto cristiano. Per questo la fede cristiana può essere ritenuta come il padre spirituale e l’angelo custode del nostro nazionalismo» (Ndabanighi Sithole).

Da quanto l’Allamano scrisse e fece trapelano queste realtà e i suoi atteggiamenti hanno impeti e presentimenti rinfrancanti, che rassomigliano a quelli di Sithole, di Kuanda e di Nyerere. Il suo metodo missionario può fare la sua “rentrée” nell’Africa d’oggi senza reticenze. Il fondamento è il mandato evangelico del Cristo, su cui si ergono pilastri da cui diramano archi, nei quali balena una trepida luce, come nel verde delle foreste africane.

Amore. È il primo pilastro. Per l’Allamano il prossimo non è necessariamente il connazionale o colui che pratica la stessa religione o ha lo stesso colore della pelle. Qualsiasi uomo, disposto a fare la volontà del Padre che è nei cieli, è suo fratello, sua sorella, sua madre. Al mondo, per l’Allamano, c’è una sola tribù: quella di Dio. I rapporti tra i membri di questa tribù sono quelli di un amore che si realizza nella giustizia e nella verità. «Nulla è più efficace della carità – scriveva ai suoi missionari -. Nella carità consiste essenzialmente la santità. Amare e farsi santi è la stessa cosa. Non basta che amiamo in un modo qualsiasi, ci vuole un amore superlativo».

All’Allamano l’amore professionale e ufficiale non interessava. Per lui, l’amore missionario doveva essere della specie di quello del buon Samaritano, che richiede un intervento disinteressato per la salvezza di un’anima, per una giusta struttura economica, per il problema della casa, per il pane quotidiano.

Clero indigeno. Studi recenti sui Nilotici hanno provato che essi sono tra i popoli più religiosi del mondo. Nelle varie tribù, che esprimevano ognuna con elementi culturali propri le particolari credenze nell’Essere supremo, c’era di solito un uomo, che, strettamente parlando, non era un prete alla maniera nostrana, ma un esperto del rito. L’africano ha sempre avuto per questi esperti del rito una gran riverenza.

Per l’Allamano, il missionario in Africa doveva avere una sola ambizione, quella del Cristo. Doveva prestarsi in una dimensione d’amore ad evangelizzare l’africano, ricordando che il segreto dl successo era quella di mettere preti africani alla testa di comunità africane cristiane.

Egli intendeva che i suoi missionari agissero con una certa premura e anche con un certo rischio, e che si sbrigassero a trasmettere il loro servizio sacerdotale in mani africane. Per lui la realtà missionaria era: portare Gesù Cristo in amore, cristianizzare l’africano, organizzare la Chiesa locale, rifare le valigie e procedere verso altre terre. Perché il missionario è per professione il nomade di Cristo.

Catechisti. L’Allamano riteneva un obbligo tendere alla presentazione delle verità cristiane in termini non solo comprensibili, ma anche inerenti alla mentalità delle popolazioni da evangelizzare. Per questo occorrevano uomini, che, pur non essendo preti, conoscessero i problemi, le aspirazioni, le tradizioni e i costumi della propria gente, e presentassero il cristianesimo non come una dottrina religiosa soltanto, ma come una fede che penetra tutta la vita.

Questa visione cristiana della vita poteva essere presentata con una speciale incisività da un uomo che fosse un membro del villaggio, vivesse nella capanna, pensasse e parlasse come loro. Di qui l’importanza che l’Allamano attribuiva a una sistematica formazione dei catechisti. Essi costituivano per lui l’espressione del genio africano nella formulazione dell’insegnamento religioso, stimolando così una crescita veramente locale della fede.

Già nel 1902 egli scriveva al p. T. Gays in merito ad una eccezione da farsi alla prassi che aveva adottato di non iniziare collegi: «Una sola eccezione faccio a proposito della norma di non fare collegi. Ed è di preparare una specie di seminario per i futuri catechisti. Ma bisogna che sia un seminario molto “sui generis”, che li mantenga conforme alle loro abitudini».

Già allora l’Allamano desiderava che si formassero dei catechisti in una pastorale africana. Oggi questo si capisce, ma a quei tempi la sua intuizione poteva sembrare parto d’un visionario. Con il passare degli anni, il catechista missionario divenne l’ugola d’oro di Dio nella cristianizzazione del proprio Paese.

Visite ai villaggi. Il detto biblico «Beati i piedi di quelli che evangelizzano» significa che la missione ha le gambe lunghe, perché il missionario è un forte camminatore. Per l’Allamano una delle forme più umane della missione era la vicenda del missionario, che visita la sua gente nelle case e nei villaggi. Un missionario poteva essere un teorico e un avulso dalla realtà africana. Questo poteva accadere se si riduceva a dir messa e a predicare dal pulpito. Invece la forza affascinante dell’incontro della persona, nell’amore, nel servizio, a livello di casa, prendeva una forma, un colore cristiano-africano.

Su questi incontri doveva innestarsi la vita missionaria. Dal lunedì al sabato si partiva di buon’ora perché in Africa il giorno è caldo, perché sui pendii del Kenya si deve salire e perché l’africano comincia presto la sua giornata.

L’Allamano riteneva che il tempo meglio impiegato dai suoi missionari era quello speso in questi incontri. Si lamentava con loro, perché dai “Diari” riscontrava che «le visite ai villaggi erano scarse». Indicava loro la metodologia delle visite che non dovevano «ridursi a semplici passeggiate, ma a degli autentici incontri, dove hanno la precedenza gli ammalati e la priorità i villaggi più bisognosi». La relazione presentata dall’Allamano a Propaganda Fide il 24 settembre 1908 dice: «Come conseguenza delle quotidiane visite ai villaggi, si notò una crescente trasformazione dell’ambiente pagano, per cui anche coloro che non si sono ancora iscritti al catecumenato, non solo non sono ostili ma favoriscono quasi sempre che i loro figli vi si iscrivano».

Scuole tecniche. Una delle più belle pagine della storia dell’Istituto dei Missionari della Consolata l’ha scritta Roma nel decreto di approvazione, che risale al 28 dicembre 1909: «Caratteristica di queste Missioni è che i Missionari non si limitano a introdurre la religione, amministrare i sacramenti, raccogliere bambini abbandonati nelle selve, ma con lo splendore della fede portano a quei popoli la luce della civiltà, ammaestrandoli nell’agricoltura, allevamento del bestiame, esercizio delle arti più usuali».

L’Allamano commentava: «Il decreto della Santa Sede nell’approvazione del nostro Istituto, le attestazioni di Propaganda, le stesse parole del Papa dichiarano il metodo del nostro apostolato: - Bisogna degli indigeni farne tanti uomini laboriosi, per poi poterli fare cristiani. In passato alcuni si permisero di criticare il nostro metodo di evangelizzazione quasi ci occupassimo troppo del materiale con pregiudizio del bene spirituale; si diceva che bisognava predicare e battezzare e non occuparsi d’altro».

L’Allamano era convinto che nessuno fosse più cattolico di Cristo, il quale prima di instaurare la redenzione, si era ridotto a piallare assi, alla scuola di Giuseppe, e quando cominciò a predicare il Regno di Dio era un provetto falegname che sapeva usare gli arnesi del mestiere. Per questo l’Allamano indirizzò i suoi missionari a uno sviluppo basato su una elaborazione della tecnica di Cristo. I suoi missionari furono bravi organizzatori di cooperative, di scuole agricole e tecniche, a livello africano, senza dimenticare di essere dei predicatori e dei battezzatori.