P. G. TEBALDI UN MODERNO BIOGRAFO DEL FONDATORE

- Dettagli

- Scritto da P. Giovanni Tebaldi, IMC

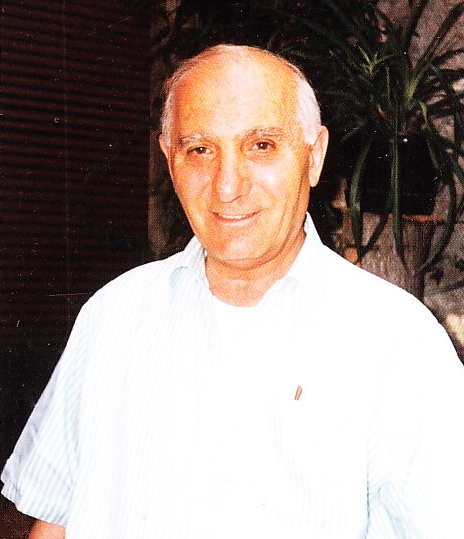

Uno dei missionari della Consolata che non ha conosciuto l’Allamano di persona, perché è nato quando il Fondatore era morto da sei anni, ma che lo ha incontrato profondamente nello spirito, è p. Giovannino Tebaldi (1932 – 2004). Proveniente dal seminario diocesano di Ravenna, dopo una seria preparazione teologica all’Università Urbaniana di Roma, è ordinato sacerdote nel 1957. Dal 1961 al 1983 lavora come missionario in Kenya, impegnato soprattutto nelle scuole.

Uno dei missionari della Consolata che non ha conosciuto l’Allamano di persona, perché è nato quando il Fondatore era morto da sei anni, ma che lo ha incontrato profondamente nello spirito, è p. Giovannino Tebaldi (1932 – 2004). Proveniente dal seminario diocesano di Ravenna, dopo una seria preparazione teologica all’Università Urbaniana di Roma, è ordinato sacerdote nel 1957. Dal 1961 al 1983 lavora come missionario in Kenya, impegnato soprattutto nelle scuole.

Ritornato in Italia, può dare libero sfogo alla sua innata vocazione di scrittore, che prima aveva compresso in favore dell’azione apostolica e dell’insegnamento. Ma, come il suo cuore, anche la sua penna non si stacca dalla missione. I suoi innumerevoli articoli e i suoi cinque volumi trattano sempre di argomenti collegati con l’attività missionaria.

Per quanto ci riguarda, il suo capolavoro non può che essere il volume pubblicato per il centenario di fondazione dell’Istituto, dal titolo: “La mia vita per la missione – Giuseppe Allamano”, edito dall’editrice EMI nel 2001. È una magnifica biografia del nostro Fondatore.

Per scrivere una biografia di questo tipo, p. Tebaldi dimostra di essere entrato profondamente nel cuore dell’Allamano. Crediamo di fare cosa gradita ai lettori riportando, come saggio, il breve capitolo intitolato: “A colloquio con missionari e missionarie”, che presenta le conferenze formative che l’Allamano teneva ai giovani ogni domenica.

L'Allamano non era né scrittore né oratore. Possedeva però una eccellente capacità di comunicare che gli consentiva di dialogare con stile semplice, spontaneo, disadorno e casalingo, che favoriva negli ascoltatori il gusto per la novità.

Mentre si ha l'impressione che ogni lettera sia uscita da un parto doloroso, al contrario leggendo i suoi colloqui domenicali con missionari e missionarie si coglie il tocco della spontaneità, la confidenza, la gioia della vita spesa per Dio. Quello che si presenta a missionari e missionarie è un padre che ritorna a casa in mezzo ai suoi figli e figlie e distribuisce loro i doni, racconta i fatti del giorno, dice loro cose sempre nuove, li fissa negli occhi, ascolta le loro interrogazioni, misura di ognuno i battiti del cuore.

I suoi incontri non sono monologhi, anche se questa è l'impressione che si coglie leggendo le cosiddette "Conferenze Spirituali". L'uditorio che gli sta di fronte ha più domande da fare che risposte da ascoltare: bisogna aiutarlo a fare una scelta di vita che comporta il sacrificio di sé e dei propri affetti; a donarsi con tutto il cuore alla salvezza del mondo nella missione; a correre come i grandi personaggi sulla strada della santità. La ricchezza morale e spirituale dell'Allamano si manifesta in tutta la sua grandezza, senza stravolgere o confondere alcuno: molti di coloro che l'ascoltano, dopo la scuola avevano lavorato nei campi, nei vigneti, sulle aie delle fattorie. Menti fervide, mani callose. L'entrata nell'Istituto li ha trasformati e resi capaci di seguire le lezioni del maestro. «Oggi voglio parlarvi di alcune cose...», dice l'Allamano deponendo la borsa sul tavolo. Non è il programma, ma la vita che suggerisce gli argomenti da trattare: quelli legati alla cronaca, alle ordinazioni, alle partenze, agli anniversari, alla liturgia domenicale, ai fatti del giorno o della notte.

Ha il senso della famiglia: lo porta con sé da sempre e lo comunica ai suoi ascoltatori. «Una volta - esordisce parlando agli studenti di teologia - i padri di famiglia usavano di tanto in tanto trattare coi figli maggiori delle cose di famiglia: i guadagni, ecc., e quel che c'era da fare nella settimana, il modo di accrescere i beni, ecc., e ciò, dicevano, per interessarli. Così dobbiamo fare noi, e questo è il motivo per cui io godo tanto di parlare con voi; stasera ho già parlato ai giovani... ed ora li lasciamo in studio; certe cose non sono da dire avanti ai giovani, dobbiamo intenderci fra noi intimamente...».

La notte dal 23 a124 maggio 1914 un falso allarme aveva messo in subbuglio tutta la comunità. Chiamata la polizia, si constatò che non era successo nulla, nessuno aveva visto nulla. Il giorno dopo, commentando il fatto, l'Allamano disse: «Bei Missionari! Vi spaventate per un'ombra! Capisco che non si ragiona più in quei momenti, anzi si sragiona... Avete il telefono, io l'ho in mia camera, mi alzo per lo meno due volte ogni notte, non posso dormir molto; prima di fare dite a me, e allora posso dire se è il caso di chiamare la polizia. La comunità si spaventa sempre, credono che ci sia sempre qualcuno che non dorma».

L'opinione dell'Allamano sugli avvenimenti correnti occupa una parte importante, seppur limitata, dei "trattenimenti familiari", essendo il tempo a sua disposizione da condividere con il santuario, il Convitto, l'Istituto, le missioni e le mille altre incombenze. Talora egli conclude la sua conversazione con un addio frettoloso: «Ho d'andare».

Ma c'è una parte più diffusa ed organica che viene esposta con metodologia e rigore dottrinale: si tratta di quella attinente alla formazione spirituale, teologica e missionaria degli allievi, cioè quella che, considerata nel suo insieme, costituisce la base dello stile di vita o "carisma" dei Missionari e delle Missionarie della Consolata. Essa si distingue:

1). Per la sua profonda ecclesialità in forza della quale la missione è il naturale prolungamento della Chiesa locale, e il missionario un sacerdote del presbiterio che ha ricevuto dal vescovo il mandato della missione;

2) per la sua identificazione con i popoli che intende condurre alla maturazione attraverso la mediazione della cultura, delle attività umane e delle opere di carità.

Questi due obiettivi - in altri termini, evangelizzazione e promozione umana - nell'insegnamento dell'Allamano postulano da parte del missionario una vita a prova di sacrificio, mortificazione, preghiera, distacco, fortezza, coraggio, energia spirituale e materiale, costanza, disponibilità all'adattamento. È falso - insegna 1'Allamano - il concetto di chi pensa all'apostolato come andasse a viaggi di diletto e di avventure. La missione esige maggiore virtù «per essere uno strumento idoneo nelle mani di Dio»; e «una santità speciale, eroica, e all'occasione, anche straordinaria da fare miracoli».

Non bastano comunque queste qualità per una missione che promette la salvezza eterna, senza la carità che unisce a Dio e ai fratelli più bisognosi. Nelle sue conversazioni domenicali 1'Allamano innalza un inno senza fine alla carità che ha il potere di trasformare la comunità in una famiglia, ed esorta i suoi figli e figlie a sopportarsi, aiutarsi, perdonarsi e amarsi. «Sapete - chiede - in che cosa consiste il fiore della carità? Non consiste nel dire "sì" ad una sorella, ma nel dirlo con garbo; non consiste nel fare un piacere ad una compagna, ma nel farlo volentieri».

L'amore vicendevole condiziona fortemente la missione.

«Chi non ha amore al prossimo non può compiere l'ufficio di evangelizzatore... il missionario deve avere un cuore grande, pieno di compassione verso i suoi fratelli. Non è forse questo che lo indusse ad abbracciare una vita di abnegazione: il desiderio di far del bene al prossimo?».

Nel suo approccio con i missionari e le missionarie, a fianco dei valori che l'educazione monastica ha sempre privilegiato, quali la preghiera, la contemplazione, il silenzio, il dialogo con Dio, l'ascolto della parola di Dio e della tradizione della Chiesa, risaltano con forte evidenza i sentimenti dell'animo, gli indissolubili legami della parentela e dell'amicizia, il gioco partecipato delle parti, il lavoro manuale come espressione totalizzante di partecipazione all'opera creatrice di Dio, il valore salvifico del tempo entro il cui involucro si dispiegano i grandi miracoli della storia, primo fra tutti l'evangelizzazione degli uomini.